Pierre Vesperini – Que faire du passé ? Réflexions sur la « cancel culture »

Livre qui me semblait intéressant, par le titre. Mais bof bof… C’est un livre qui manque de neutralité, avec des affirmations qui sont inexactes ou incomplètes et même incohérentes.

Livre qui me semblait intéressant, par le titre. Mais bof bof… C’est un livre qui manque de neutralité, avec des affirmations qui sont inexactes ou incomplètes et même incohérentes.

L’auteur est normalien, chercheur au CNRS à Paris. Ne cache pas sa tendance politique progressiste et son militantisme. Donc, le contenu n’est pas neutre.

Si je résume en quelques mots, l’auteur développe, dans la première partie, la pensée de « cancel culture », qu’il semble souscrire avec des arguments parfois contestables. Je reviendrai.

L’auteur nous explique que, au contraire de ce que l’on pourrait imaginer, le but de la « cancel culture » ne serait pas une lutte du bien contre le mal, mais un combat contre la culture occidentale, la christianisation source du patriarcat, la colonisation, la soumission des femmes, l’esclavage, etc, par les cultures occidentales. Et c’est cette lutte contre l’Occident qui me dérange.

Selon l’auteur, l’impétuosité et même une certaine violence des adeptes de « cancel culture » serait due principalement à la « fin de non-recevoir » qui leur est opposée (voir citation page 45-46). Je pense, plutôt, que ce serait l’inverse. Ce sont des individus agressifs et parfois insultants pour qui le mot « négociation » n’a pas le sens usuel de dialogue dans un but de trouver une solution satisfaisante à tous, mais de l’acceptation complète et sans discussion de leurs demandes. Or, d’une part, il s’agit de sujets qui peuvent impliquer des changements qui prennent du temps et d’autre part, face à ce type d’interlocuteurs, on ne peut pas avoir une attitude autre que ne pas leur prêter attention.

Dans la deuxième partie du livre, l’auteur dit vouloir être pragmatique et dissèque la culture classique que, selon certains pourrait ne plus être enseignée, le vandalisme des statues de personnages historiques et les « trigger warnings ».

Par rapport au déboulonnement des statues, il explique que le monde n’est pas constitué de « bons » et les « méchants », de façon binaire. La grosse majorité des personnages historiques ont une partie sombre. Il examine les cas de Winston Churchill et Thomas Jefferson. Si, d’un côté, Churchill a eu des phrases malheureuses pouvant relever du racisme [1], on peut se demander ce qui aurait été la suite de la deuxième guerre s’il n’avait pas tenu tête à Hitler en 1940. De même, si Jefferson [2] a eu des centaines d’esclaves dans ses terres, c’est lui qui a obtenu l’indépendance des États-Unis. Alors, que faut-il faire : les considérer indignes malgré les avancements obtenus grâce à eux ? N’est-il pas possible de trouver un moyen terme ?

Le rôle d’un historien est de collecter des faits, les mettre en ordre chronologique, les situer dans le temps, les interpréter, mais surtout ne pas les juger. L’auteur porte un jugement sur ce qu’untel a fait ou aurait dû faire, selon lui. Il semble peu utile de porter jugement du passé avec les critères d’aujourd’hui.

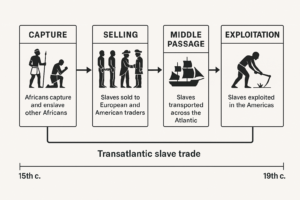

Je suis toujours choqué que les adeptes de la « cancel culture » et de la lutte contre l’esclavagisme se concentrent sur ceux qui possédaient des esclaves sans s’occuper de ceux qui les capturaient en Afrique et les vendaient. Or, c’étaient des africains qui s’occupaient de la capture, pour les vendre à des européens que les transportaient jusqu’en Amérique ou Europe. Des empires et royaumes : par exemple, Bénin, Ghana, Nigeria, Angola, Congo, des groupes dans le Sahel [3] [4] [5]. Ne serait-il pas utile que les descendants des esclaves se tournent aussi vers leurs compatriotes, qui avaient aussi leur part de responsabilité ? Ne pas le faire, c’est comme se battre contre la prostitution, condamnant les consommateurs sans tenir compte des proxénètes. Ah, oui, ce ne sont pas des cultures occidentales.

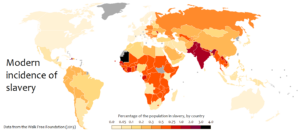

Alors que le titre du livre contient le mot « passé », il dit que la raison d’être des adeptes de la « cancel culture » est [citation page 44], « un monde où, malgré quelques progrès, l’injustice raciale et patriarcale semble triompher chaque jour avec plus d’impunité que la veille ». Mais, puisque l’auteur dit que leur lutte est dans le présent, pour quoi ne pas combattre l’esclavage pratiqué encore dans nos jours, mais pas dans l’Occident ? Cela concernerait 50 millions de personnes dans le monde [6].

En ce qui concerne « l’injustice patriarcale », c.a.d., la soumission des femmes, il me semble que, même s’il y a encore du chemin à faire, on est bien devant d’autres pays dont on ne parle pas : les Talibans en Afghanistan, ou l’Hamas à Gaza [7] [8], l’Iran, ou encore d’autres pays. Et que dire de l’excision des femmes [9] avec plus de 200 millions de femmes mutilées ? Je ne vois pas les adeptes de la « cancel culture » en parler de ces atteintes aux femmes, plus graves à mon avis.

L’auteur ne parle pas des exagérations du présent [10] : ce qu’ils appellent « appropriation culturelle ». Par exemple, un blanc peut apprécier la musique noire, mais ne peut pas en faire. Une femme blanche n’a pas de droit de porter des « dreadlocks » – voir le cas de Kim Kardashian [11]. Il faut bien rappeler que les discriminations n’existent que quand on sépare les gens avec des étiquettes. Les adeptes de ce type d’argutie ne font que créer un terrain propice à des nouvelles discriminations, un nouveau racisme, d’un côté comme de l’autre.

Beaucoup encore à dire, mais je ne peux pas passer sous silence un paragraphe de la page 45 où il dit que M. Macron serait « maladroit et ignorant ». Je ne pense pas que l’on puisse affirmer cela, mais ce n’est là pas le problème. Ne pas partager les idées de quelqu’un n’autorise pas à l’insulter. Il est inimaginable de trouver ce type d’incivilité dans un essai écrit par un chercheur. Une étonnante bassesse démontrant, une fois de plus, l’existence de militantisme dans la recherche française.

On a tous des préférences politiques et certains font aussi du militantisme. Dans la recherche et l’enseignement, les chercheurs doivent être neutres et laisser leurs opinions personnelles à la maison. C’est une question d’éthique !

Pascal Engel [12], philosophe à l’EHESS, a écrit une critique plus bien plus précise que la mienne, pointant les nombreuses contradictions de cet auteur.

A mon avis, la seule utilité de ce livre est de connaître la pensée et, si on regarde bien, les contradictions des adeptes de la « cancel culture ».

Bibliographie

{1] Churchill était-il vraiment raciste comme l affirme le tag posé sur sa statue à Westminster ?

[2] Wikipédia – Thomas Jefferson

[3] Des Africains ont eu leur part dans la traite des Noirs

[4] Olivier Pétré-Grenouilleau – Les traites négrières – Folio histoire – 2004

[5] Question posée à ChatGPT : « Qui en afrique vendait des esclaves aux americains et européens »

[6] 50 millions de personnes dans le monde sont victimes de l’esclavage moderne

[7] Wikipédia – Islamisation de la bande de Gaza

[8] Quelle est l’idéologie du Hamas

[9] L’Afrique intime : rien dans le Coran n’exige l’excision des filles

[10] Kim Kardashian a-t-elle volé mille ans d’histoire?

[11] Accusée de s’approprier la culture noire avec ses tresses, Kim Kardashian répond

[12] Pascal Engel – Dégagisme culturel

Citations

(p.45-46)

Le mouvement de la « cancel culture » se manifeste par une incontestable impétuosité, beaucoup d’intolérance, de violence parfois, et il n’est pas toujours facile de dialoguer avec ses militants. Le climat général du mouvement s’explique facilement. Il y a d’abord l’âge des militants. Quiconque a été jeune se souvient du radicalisme politique et de l’exigence de pureté morale qui parfois caractérise cet âge. Il y a ensuite le désespoir causé par le spectacle d’un monde où, malgré quelques progrès, l’injustice raciale et patriarcale semble triompher chaque jour avec plus d’impunité que la veille, et où chaque victoire, toujours inattendue, se paie au prix fort.

Mais à mon sens le facteur le plus important de cette violence du mouvement est la fin de non-recevoir qu’on lui oppose le plus souvent. La culture occidentale a fait et fait encore parfois l’objet, dans les classes dominantes, d’un culte. Elle est sacrée, donc intouchable.

(p. 145)

Comme on vient de le voir, et contrairement à ce que disent leurs défenseurs maladroits et ignorants, les statues ne sont pas là pour « enseigner l’Histoire » au sens où on le fait à l’école. Une statue n’est pas là simplement pour rappeler l’Histoire, comme le dit M. Macron en juin 2020. À ce compte-là, nous devrions élever des statues à Charles X, Napoléon III, à Pierre Laval et au Maréchal Pétain.

Quatrième de couverture

Depuis quelques années, nous voyons régulièrement les figures, les disciplines et les oeuvres les plus prestigieuses de la culture occidentale contestées et critiquées par de jeunes militants qui exigent leur exclusion de la culture commune. En un mot, leur effacement : cancel. Celle-ci ne serait, au fond, rien d`autre qu`un système de légitimation d`un ordre patriarcal, raciste et colonial.

Face à ces accusations, beaucoup sont perplexes. Pourtant, il s`agit de l`un des débats les plus importants de notre temps. Que répondre à ceux qui accusent Churchill d`avoir eu une vision du monde « raciste » ? À ceux qui font valoir que Carmen s`achève sur un « féminicide » ? Tout cela est vrai. Mais faut-il pour autant déboulonner les statues du Premier ministre britannique ou récrire la fin de l`opéra de Bizet ?

Telle est la question que Pierre Vesperini saisit à bras le corps, en mettant ses outils d’historien philosophe au service du débat d’idées.