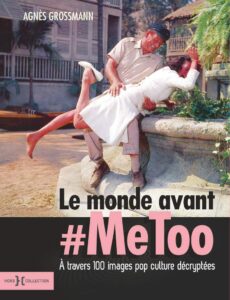

Agnès Grossmann – Le monde avant #MeToo

Ce livre prétend démontrer, avec une centaine d’images à l’appui, que la représentation des femmes et des rapports homme-femmes contribue à l’idée que « l’on peut maltraiter le corps féminin » (sic).

En effet, ces images, proposent un point de réflexion et discussion intéressant. Je ne partage pas tous les points de vue de l’auteure.

Le livre commence par suggérer que les contes pour enfant participent au conditionnement des enfants à l’idée de vulnérabilité de la femme, donc, de proie. Elle cite comme exemple le « Petit chaperon rouge », où la petite fillette, donc femme, comme victime et le loup comme prédateur.

Je pense qu’il s’agit juste d’une interprétation possible et l’affirmer serait plutôt un raisonnement raccourci. L’ensemble des contes pour enfant, lorsqu’ils suggèrent une vulnérabilité, il s’agit plutôt des enfants et pas précisément de fillettes. Pour cela, il fallait une étude menée par des sociologues ou des psychologues et pas une journaliste.

Mais ce qui me dérange le plus dans cette partie est que l’auteure ne se rend pas compte de l’enseignement que l’on trouve dans tous les contes pour enfant : il n’y a pas d’impunité : le bien sort toujours vainqueur et le méchant est toujours perdant et puni. On constate, dans tous les cas de viol ou de harcèlement, que l’auteur a toujours le sentiment d’impunité. Donc, ce n’est pas dans les contes pour enfant qu’ils apprennent l’impunité et la vulnérabilité des fillettes et des femmes.

En ce qui concerne le loup des dessins animés de Tex Avery, c’est vrai que c’est un dragueur lourd, mais il n’arrive pas à ses fins, il n’y a pas de violence. C’est drôle et on voit surtout le ridicule du personnage.

Après, faut-il vouloir effacer ces contes et ces dessins animés ? Il me semble que le cadre familial a beaucoup plus d’impact sur ce que deviendra un enfant. Par ailleurs, la surprotection des enfants, avec évitement qu’il ait connaissance des dangers, a des conséquences néfastes lui rendant, entre autres choses, plus vulnérable [1] [2].

Après, il y a une série d’images que je classe dans la catégorie « culture d’une époque ». C’est clair que toutes ces images montraient des femmes dominées, à la maison et en société. Au cinéma, l’image de John Wayne qui donne une fessée à une femme pour « lui remettre les idées en place ». Aujourd’hui, je regarde ça comme un passé qui n’existe plus, avec des valeurs qui étaient ceux de l’époque, sans forcément de la méchanceté. D’ailleurs, rien ne dit que John Wayne ou Sean Connery étaient des machos dans la vie réelle.

Je regarde ces images avec plus de bienveillance que ce que je vois actuellement dans l’actualité judiciaire.

Et là, on tombe dans une actualité dont l’auteure ne parle pas, mais qui existe toujours. Ce sont les films X. La différence entre érotisme et pornographie est que dans le dernier, il y a de l’humiliation, de la violence ou du rabaissement de l’autre. Il suffit de regarder les annonces des films classés X sur les sites du genre : la salope, la pute, elle se fait enc… Ça existe dans nos jours et je vois les arguments : « entre des gens consentants, il n’y a pas de problème ». Le jeune adulte qui regarde ça peut penser que c’est la normalité dans une vraie relation. On peut se poser la question : « Qu’est-ce qu’il y a plus d’impact dans la vie : la pornographie ou le conte du Petit chaperon rouge ? ».

Puis le chapitre « Un monde construit autour du désir masculin ? ». La publicité de tout et n’importe quoi faisant appel à des images sensuelles (barre de chocolat, yaourt…) où la femme est mise en scène comme un objet de désir. On doit cela aux techniques de marketing proposées par Edward Bernays dans les années 1920. Tout ce que l’on peut vendre, tels des œuvres d’art ou d’objets de décoration. Mais il semble que cela se fait de moins en moins, en publicité, et c’est très bien.

Puis, il y a une partie où l’auteure se demande si les femmes ont été des complices du machisme. Je suis d’accord avec l’auteure comme quoi les femmes ont prêté, dans le passé, à des publications et publicités utilisant son propre corps comme objet de désir, par naïveté, méconnaissance ou manque de choix, mais souvent payées pour cela.

Par contre, dans une démarche dite de « empuissancement des femmes » [3], on voit apparaître des initiatives qui font penser à ce qu’il y a toujours un objet de désir, un objet sexuel qui change de forme. Par exemple, la Sorbonne a élu Maître de Conférences une « porno-activiste militante » pratiquant le « féminisme anal », et se dénudant pendant certaines conférences [4 page 21]. Dans la même veine, on voit des chanteuses brésiliennes de funk-porno (‘funk putaria ») avec des paroles telles « à ma mort je veux être enterrée à quatre pattes » (MC Pipokinha) [5] ou « Elle a voulu se faire baiser par trois et s’est retrouvé avec hémorragie au c** » (MC Carol) [6]. Je ne pense pas que l’activité de ces influenceuses soit utile pour en finir avec le machisme.

En conclusion, la raison d’être de l’ouvrage est le mouvement #MeToo, les dénonciations de harcèlement et viols. Tout cela peut relever du machisme, bien sûr, mais aussi et surtout d’un sentiment, qu’ont les auteurs, de puissance et d’impunité, ce dont l’auteure parle peu ou pas.

Il me semble important de faire la différence entre ce que l’on voit dans ces images et les viols et harcèlements. Ces images sont juste le portrait d’une époque. Il y a, dans les cas de viol et de harcèlement, une intention explicite et manifeste d’abus de l’autre pour obtenir des faveurs d’ordre sexuels.

Aussi, je vois deux courants de féminisme : celui qui se bat pour l’égalité en droits et devoirs et pour le respect mutuel (Elisabeth Badinter, Sylviane Agacinski…) et un autre, plus radical qui chercherait, plutôt, à inverser le rapport de forces. Il n’est pas certain que le deuxième puisse déboucher à un rapport serein entre hommes et femmes. « L’exagération des arguments peut porter préjudice à la cause ».

Finalement, la situation des femmes dans un certain nombre de pays (Afghanistan, Iran…) est bien pire que celle décrite dans ces images.

[1] Psychologies – Éducation : être trop protecteur envers son enfant pourrait agir sur sa santé mentale

[2] Innovation en Éducation – Les conséquences de la surprotection

[3] Wikitionaire – « Empuissancement »

[4] Emmanuelle Hénin et all – Face à l’Obscurantisme Woke – PUF – 2025

[5] MC Pipokinha – Quando Eu Morrer Quero Ser Enterrada de Quatro

[6] MC Carol – Liga pra SAMU

Citations

Quatrième de couverture

En octobre 2017, le mouvement #MeToo a secoué la planète. Parti d’Hollywood avec l’affaire Weinstein, il s'(est propagé dans le monde entier et a changé, sans doute définitivement, en tout cas en Occident, la donne entre les hommes et les femmes. Les cartes ont &été rebattues. #MeToo est une ligne de fracture entre un ancien et un nouveau monde dans lequel il ne doit plus être possible de maltraiter le corps féminin.

Ce livre, « Le monde avant #MeToo », revient sur les représentations des femmes et des rapports hommes-femmes avant cette ligne de fracture. À travers la culture pop des années 1950 à nos jours, en décryptant des contes pour enfants, des dessins animés, des films, des affiches publicitaires, des photos, « Le monde avant #MeToo » essaie de comprendre les mécanismes culturels, le système de pensée, qui ont permis qu’un Harvey Weinstein se conduise comme un prédateur sexuel, au vu et su de tout le monde jusqu’en octobre 2017.