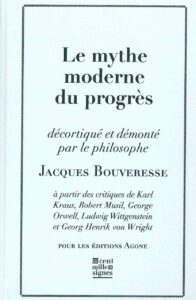

Jacques Bouveresse – Le mythe moderne du progrès

En fait, il faut commencer par la base. C’est quoi le progrès ???

Dans le Larousse, on trouve entre autres : « Évolution régulière de l’humanité, de la civilisation vers un but idéal ». Une évolution temporelle, bien entendu. Le contraire serait une décadence, déchéance, déclin …

Ah, on tombe dans l’expression « un but idéal », encore à définir. La gauche progressiste parle de distribution de la richesse avec prélèvement sur les plus riches, anticipation de la retraite, travailler moins… D’autres, selon leur position dans le spectre politique, disent égalité des chances de départ (Amartya Sen — prix Nobel d’Économie), croissance économique avec ruissellement de la richesse, évolution scientifique et technologique pour des meilleures conditions de confort et de vie… (liste non exhaustive et non exclusive).

L’auteur décortique et démonte ces notions à partir de la pensée de Karl Kraus, Robert Musil, George Orwell, Ludwig Wittgenstein et Georg Henrik von Wright, des penseurs qu’il a beaucoup étudiés. Ils ne sont pas tous d’accord, parfois dans des détails. Ce qui montre la difficulté, voir impossibilité, de définir ce qui serait un « but idéal ». Du coup, ça montre aussi le ridicule intellectuel de ceux qui sont absolument convaincus de connaître ce « but idéal ».

Ses références sont des penseurs de la fin du XIXème siècle jusqu’à la première moitié du XXème, mais ça reste d’une étonnante actualité. Par ailleurs, il est très rare que des exemples concrets soient cités. On reste dans la pensée comme argumentation.

C’est un philosophe que je découvre, agréablement surpris. Ça ne se lit pas comme un roman, ce n’est pas une écriture tarabiscotée comme celle de certains philosophes, où il faut d’abord comprendre l’écriture avant le sens. Jacques Bouveresse est un philosophe très rigoureux et la lecture exige une réflexion constante sur les implications du contenu. Une connaissance de la philo est un plus. C’est ce que l’on attend d’un texte philosophique.

Citations

(p. 57)

Qui peut encore croire à la conscience de classe du prolétariat international après les événements de ces dix dernières années ? Aux yeux de la classe ouvrière britannique, le massacre de leurs camarades à Vienne, à Berlin ou à Madrid était moins intéressant et moins important que le match de football de la veille. Malgré tout, cela ne change rien au fait que la classe ouvrière continuera à lutter contre le fascisme après que les autres classes auront cédé. Un des traits les plus remarquables de la conquête de la France par les nazis fut le nombre étonnant de défections parmi les intellectuels, y compris au sein de la gauche. Les intellectuels sont ceux qui crient le plus fort contre le fascisme et qui sont nombreux à sombrer dans le défaitisme quand la situation devient difficile.

George Orwell, dans « À propos de la guerre civile espagnole ». 1942-43.

(p. 73)

Il faut dire : le but de la société est la plus grande perfection possible de tous, et le bien-être matériel n’a de valeur qu’en tant qu’il est dans une certaine mesure la condition indispensable de la perfection intellectuelle. L’État n’est ni une institution de police, comme le souhait Smith, ni un bureau de bienfaisance ou un hôpital, comme le voudraient les socialistes. C’est une machine de progrès. Tout sacrifice de l’individu qui n’est pas une injustice, c’est-à-dire la spoliation d’un droit naturel, est permis pour atteindre cette fin; car dans ce cas le sacrifice n’est pas fait à la jouissance d’un autre, il est fait à la société tout entière. C’est l’idée de sacrifice antique, l’homme pour la nation : « Expedit unun hominem mori pro populo ».

Renan, comme on le voit, est le contraire d’un matérialiste. Le but réel du progrès n’est, pour lui, en aucune façon, l’accumulation de biens matériels, l’amélioration indéfinie des conditions de vie. C’est la perfection intellectuelle et morale de l’humanité, à laquelle l’individu doit être prêt de toute manière, à sacrifier non seulement son bien-être, mais encore son existence elle-même.

Quatrième de couverture

Le mythe moderne du progrès décortiqué et démonté à partir des critiques de Karl Kraus, Robert Musil, George Orwell, Ludwig Wittgenstein et Georg Henrik von Wright « Si le progrès ne réside plus guère que dans les moyens, qui ont tendance à augmenter sans cesse, il n’est pas surprenant qu’on le rencontre à chaque pas, avec le sentiment de rencontrer en réalité à chaque fois autre chose que lui. L’impression qui résulte de ce qui se passe est que le progrès est partout, et que pourtant sa physionomie ne peut plus être reconnue nulle part. »

Dans Le Mythe du progrès, von Wright remet en question certaines de nos croyances contemporaines les plus fondamentales, en particulier la croyance au progrès, et rappelle, d’une part, que l’espèce humaine est soumise à la même loi de précarité et de caducité que les autres espèces et, d’autre part, que rien ne garantit que la forme industrielle de production soit biologiquement adaptée à l’être humain. Ces deux idées pourraient donner l’impression de relever du simple bon sens ; elles n’ont rien de particulièrement choquant ou subversif. Mais elles n’en ont pas moins suscité des réactions négatives surprenantes de la part de tous ceux, scientifiques, économistes, politiciens, intellectuels, qui partagent une conviction commune, que l’on peut appeler « la croyance dans la croissance économique illimitée ».

Ce qui confirme l’idée de Kraus que, même si on ne sait pas ce qu’est le progrès, tout le monde est plus que jamais tenu de croire qu’une chose au moins est sûre : nous progressons, nous pouvons le faire de façon illimitée, et l’obligation de continuer à le faire est une sorte d’impératif catégorique pour les sociétés contemporaines.

Quand il s’interroge sur le type de lecteurs qui seraient, au contraire, susceptibles d’apprécier les idées qu’il a développées, von Wright suggère prudemment deux groupes, qu’il appelle celui des « conservateurs de la valeur » et celui des « intellectuels de gauche » – dont il constate, d’une façon que je ne contredirai pas, qu’il semble pour tout dire déjà moribond. La question qui se pose est de savoir qui sont aujourd’hui les intellectuels de gauche.

Doit-on encore appeler ainsi des gens qui, s’ils sont plus sensibles que d’autres aux coûts sociaux et humains du progrès, et en particulier aux inégalités qu’il engendre, n’en continuent pas moins le plus souvent à croire à la possibilité et à la nécessité du progrès par la croissance économique illimitée, se contentant pour l’essentiel d’exiger que les fruits de la croissance soient répartis un peu plus équitablement ?